Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Псковской области

«Идрицкий сельскохозяйственный техникум»

Направление работы: «Социальная работа»

Название работы: «Работа с детьми из социально – неблагополучных семей»

Жанр работы: описание системы работы.

Ключевые слова: семья, общество, социум, семейное неблагополучие, социально-неблагополучная семья, типы семей. Семья – основа первичной социализации личности. Именно с семьи у ребёнка начинается процесс индивидуального усвоения общественных норм и культурных ценностей. Вне семьи невозможно воспитать полноценно-нравственную личность, но и не всегда условия воспитания в семье способствуют его благоприятному развитию. Неблагополучная семья – это семья, полностью или частично утерявшая свою функцию по воспитанию детей, созданию им нормальных условий для проживания, негативно влияющая на психическое состояние ребенка, создающая угрозу его жизни и здоровью. Каждая неблагополучная семья неблагополучна по-своему. Неблагополучие детей в семье может быть разным: от напряженной конфликтной атмосферы из-за взаимной неприязни взрослых до отсутствия элементарной заботы о ребенке со стороны родителей; неблагополучие может быть скрытым, не проявляться в яркой форме, когда родители, сам ребенок скрывают происходящие неблагополучные процессы в семье. Взаимоотношения в семье - один из главных факторов воспитания детей. Основной целью моей деятельности в работе с социально-неблагополучными семьями является - создание благоприятных условий для развития личности обучающихся.

Задачи:

Формировать здоровый образ жизни. Проводить просветительскую работу с обучающимися и их родителями.

Развивать у обучающихся и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей.

Воспитывать взаимопонимание, взаимопомощь между обучающимися и их семьей.

Выявление и поддержка обучающимся, оказание им своевременной помощи.

Работа социального педагога ГБОУ СПО ПО «Идрицкий сельскохозяйственный техникум» по работе с обучающимися из неблагополучных семей поводится по следующим направлениям:

|

Направление |

Задачи |

|

1.профилактическое направление |

изучение условий развития ребенка в семье, предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций. |

|

2.защитно-охранное направление |

представление интересов детей в государственных учреждениях и правоохранительных органах; использование правовых норм для защиты прав и интересов детей, содействие применению мер государственного воздействия и реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия на несовершеннолетних. |

|

3.организационное направление |

обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи обучающимся, родителям, преподавателям |

Для успешного достижения поставленных целей работы на год разрабатывается план индивидуальной работы с целью оказания педагогической, моральной, материальной помощи по воспитанию обучающегося.

План работы ГБОУ СПО ПО «Идрицкий сельскохозяйственный техникум» с социально-неблагополучными семьями.

|

1.Диагностика |

|||||

|

Название методики |

Цель |

Ответственные |

Выход |

||

|

Составление социального паспорта групп, техникума |

Получение информации о обучающихся |

Соц. педагог. Классные руководители. |

Социальный паспорт школы |

||

|

2. Выявление и корректировка банка данных по учащимся из социально-неблагополучных семей |

Получение информации об обучающихся с целью оказания помощи |

Соц. педагог. Классные руководители. |

Постановка на учёт |

||

|

Анкетирование обучающих из неблагополучных семей для изучения: Материально-бытовых условий; Эмоционального климата в семье; Режима дня обучающегося; Методы и приёмы воздействия родителей и детей; Семейный досуг; Уровень педагогической культуры в семье.

|

Получение информации о взаимоотношениях в семье |

Соц. педагог. |

Коррекционная работа |

||

|

2. Социально-педагогическая поддержка |

|||||

|

Вид деятельности |

Сроки |

Ответственные |

|||

|

1.Изучение социально-бытовых условий обучающихся из социально-неблагополучных семей. Посещение на дому. |

В течение года 1 раз в месяц(по необходимости чаще) |

Соц. педагог. Классные руководители. |

|||

|

2.Вовлечение обучающихся из неблагополучных семей внеклассными мероприятиями, кружками, секциями по интересам. |

В течение года |

Соц. педагог. Классные руководители. |

|||

|

3.Контроль за посещаемостью и успеваемостью учебных дисциплин обучающихся из социально-неблагополучных семей. |

В течение года |

Соц. педагог. Классные руководители. |

|||

|

4.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения. |

В течение года |

Соц. педагог. |

|||

|

5.Беседы с родителями по правам и обязанностям родителей. |

2 раза в год |

Соц. педагог. |

|||

|

Проведение индивидуальных бесед, собраний с родителями. |

В течение года |

Соц. педагог. Классные руководители. |

|||

|

Анализ работы с неблагополучными детьми. |

В конце года |

Соц. педагог. |

|||

Работа по выявлению социально- неблагополучных семей начинается ещё при поступлении обучающихся в наше образовательное учреждение. Совместно с классными руководителями собирается информация о студентах, посещаются уроки, внеклассные занятия, проводятся беседы, тесты, анкетирования. В группах проводилось социальное исследование путём вводного анкетирования с целью определения взаимоотношений у обучающихся в семьях, а так же выявления и устранения семейных конфликтов.

Анкета «Взаимоотношения в вашей семье»

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:

- очень хорошими;

- хорошими;

- не очень хорошими;

- плохими;

- не очень плохими.

2. Считаете ли Вы свою семью дружной?

- да;

- не совсем;

- нет.

3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи? Перечислите их .

4. Как часто ваша семья собирается вместе?

- ежедневно;

- по выходным дням;

- редко.

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе?

- решаете сообща возникшие проблемы;

- занимаетесь семейно-бытовым трудом;

- вместе проводите досуг, смотрите телепередачи;

- обсуждаете вопросы обучения детей;

- делитесь впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах;

- каждый занимается своим делом;

- еще что-то (допишите).

6. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты?

- да;

- часто;

- иногда;

- редко;

- нет.

7. Из-за чего возникают конфликты?

- непонимание членами семьи друг друга;

- отказ участвовать в семейных делах, заботах;

- разногласие в вопросах воспитания детей;

- злоупотребление алкоголем;

- другие причины (укажите).

8. Какие способы разрешения семейных конфликтов используются?

- примирение;

- совместное обсуждение ситуации и принятие общего решения;

- естественное затухание конфликта;

- обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, друзьям, учителям);

- конфликты практически не разрешаются, носят затяжной характер.

9. Были вы свидетелями или участниками семейных конфликтов между взрослыми?

- да;

- нет;

- иногда.

10. Как вы реагируете на семейные конфликты?

- переживаю, плачу;

- становлюсь на сторону одного из родителей;

- пытаюсь помирить;

- ухожу из дома;

- замыкаюсь в себе;

- отношусь безразлично;

- становлюсь озлобленными, неуправляемыми;

- ищу поддержку у других людей.

Никто нам не сможет дать больше информации о своём ребёнке, чем его родители. Поэтому работу следует начинать с семьи. Необходимо посетить семью, ознакомиться с домашним микроклиматом, выяснить родительский стиль воспитания, есть ли у детей своё личное пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Очень важно, доверительное отношение со стороны родителей. Только тогда можно создать дружную рабочую команду (преподаватель, родитель, классный руководитель, социальный педагог) и построить воспитательный работу для того, чтобы помочь обучающимся. Таким образом, успех в сотрудничестве семьи обеспечивается благодаря педагогическому такту и этики взаимоотношений; умению видеть сложные взаимоотношения в семье, правильно их корректировать. Участие родителей в жизни группы тоже имеет свою роль, родители общаются и с другими детьми, тогда они лучше понимают своего ребёнка, охотно принимают советы от преподавателей, классных руководителей, социального педагога. При выявлении неблагополучной семьи мы придерживаемся следующего алгоритма работы, включающего в себя несколько этапов:

1-ый этап: знакомство со всеми членами семьи обучающегося. Проводится первичная проверка жилищно-бытовых условий;

2-ой этап: изучение и решения проблем путём наблюдений, бесед;

3-ий этап: анализ и определения причин социального неблагополучия семьи, её особенностей, личностных качеств, ценностных ориентаций;

4-ый этап: знакомство с её окружением;

5-ый этап: составление карты семьи;

6-ой этап: профилактическая работа с семьёй;

7-ой этап: анализ результатов работы с семьёй, планируются дальнейшие действия. Благодаря совместной тесного работе с классными руководителями, анализам проведённых анкет, тестирования, бесед. посещением семей выявляются обучающиеся разных категорий, в том числе и дети из неблагоприятных семей. В начале каждого учебного года в ГБОУ СПО ПО Псковской области «Идрицкий сельскохозяйственный техникум» оформляются социальные паспорта всех классов, впоследствии составляется единый социальный паспорт образовательного учреждения. В течение всего года данные социального паспорта корректируются.

Социальный паспорт ГБОУ СПО ПО «Идрицкий сельскохозяйственный техникум» на 2013-2014 учебный год.

|

Социальные данные |

В начале учебного года |

В конце учебного года |

|

Всего обучающихся |

169 | |

|

Сирот и опекаемых |

18 | |

|

Обучающихся -Инвалидов |

_ | |

|

Обучающихся «группы риска» |

21 | |

|

-на учете Совета профилактики |

15 | |

|

-на учете КДН |

_ | |

|

-на учете в органах ВД |

1 | |

|

Семей социального риска |

9 | |

|

Неполных семей |

30 | |

|

Многодетных семей |

8 | |

|

Служащих |

53 | |

|

Рабочих |

96 | |

|

Малообеспеченных |

40 | |

|

Безработных, пенсионеров |

11 | |

|

Предпринимателей |

9 |

На основании данных социальных паспортов создается банк данных обучающихся из социально-неблагополучных семей., оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей помощи им.

Данные семьи ставятся на внутришкольный учет. Для работы с такой семьей разрабатываются конкретные меры, чтобы помочь родителям почувствовать необходимость заботы о своем ребенке. их семьями Принцип индивидуального подхода к проблеме неблагополучной семьи предполагает следующий примерный план действий:

1)Подготовка- предварительное знакомство и изучения со всеми имеющимися сведения о семье, составление плана действий, беседы.

2)Установление контакта с членами семьи.

3) Выявление сущности семейных проблем и их причин возникновения.

4) Определения плана выхода из тяжёлой ситуации, поддержка специальных служб (по необходимости).

5) Привлечение специалистов, способных помочь в решении проблемы.

6) Патронаж семьи (в случаях тяжелого неблагополучия может продолжаться до несколько лет). Для более успешной профилактической работы создается банк данных семей с целью более глубокого знакомства с семьёй и изучения образа жизни семьи, требующих социально -психолого-педагогической помощи.

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются следующие:

Идивидуальные и групповые беседы с обучающимися и их родителями;

Посещение и наблюдение на уроках, классных часах с целью выявления уровня подготовки обучающихся к занятиям;

Посещение семей с целью контроля над условиями их семейного воспитания, организацией и занятостью в свободное время;

Встречи и беседы с родителями и преподавателями с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению обучающихся в образовательном учреждении;

Вовлечение подростков в социально значимую деятельность через занятость их в творческой, спортивной деятельности(кружки, секции), участия в общетехникумские мероприятия.

Профилактическая работа направлена также на создание благоприятного психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия на формирования установок на здоровый образ жизни, предупреждения противоправных поступков. Профилактическая работа с обучающимися разных категорий, а так же из социально-неблагополучных семей проводится совместно с зам. по ВР, классными руководителями, преподавателями, инспекторами ПДН, участковым. Проводятся рейды в неблагополучные семьи с целью выявления условий проживания, микроклимата в семье, взаимоотношений членов семьи. Организовывались встречи и индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно объяснялись их права и обязанности, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации о режиме дня, как правильно поощрить детей в семье, как организовать досуг, как разрешить конфликт с собственным ребёнком. Эта совместная работа позволяет правильно планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие, создать помощь социально- неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации.

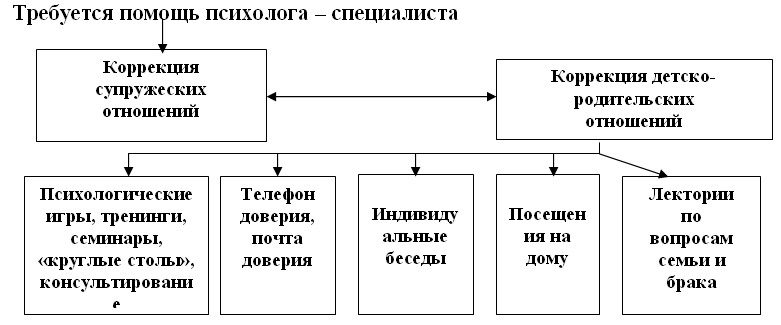

Из анализа своей работы можно сделать следующий вывод -необходимо продолжить работу над поставленной целью и задачами. Именно создание обстановки эмоционального комфорта и психического благополучия в семье, накопление знаний родителей о психологических особенностях данного возраста, о формах и методах воспитания, комплексное использование средств и методов психолого-педагогической коррекции способствовало значительному улучшению детско-родительских отношений. Проблемы неблагополучной семьи невозможно решить силами одного специалиста. Только сплочённая совместная работа сможет правильно выявить проблемы, причины их отсутствия, принять необходимые меры и тем самым изменить к лучшему сложившуюся ситуацию и сохранить семью.

Список использованной литературы:

1) Г.С. Семёнов «Методика работы социального педагога» Москва, «Школа пресс»,2003г.

2) Т.И. Шульга « Работа с неблагополучной семьёй»: учебное пособие.-М: Дрофа, 2005г.

3) О.С. Гришанова «Справочник социального педагога», Волгоград: Учитель, 2010г.

4) М.А.Галагузова «Социальная педагогика», Москва, «Владос», 2000г.

5) Л.Д. Баранова «Социальный педагог в школе».-Волгоград: Учитель, 2009г.

6) М.И.Буянов «Ребёнок из неблагополучной семьи».

7) Г.М. Потапкин «Формы и методы педагогической запущенности и правонарушений подростков», Москва, 2000г.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа №64»

«Роль школы в работе с неблагополучными семьями»

Учитель начальных классов

Кузнецова

Наталья Владимировна

89527749558

г.НижнийНовгород

2017 год

Семья - это основанная на браке и кровном родстве малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимными обязанностями и эмоциональной близостью.

Под браком понимается санкционируемая и регулируемая обществом, исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и женщиной, которая порождает взаимные обязательства и ответственность по отношению к детям.

Усугубление кризиса семьи снижает ее воспитательный потенциал. Российская семья не обеспечивает полноценное воспитание детей, практически утратила контроль за свободным временем детей и подростков, проигрывает во влиянии на ребенка другим факторам социализации, тогда как именно семья является одним из основных факторов формирования активной жизненной позиции у подрастающего поколения.

Повышенная занятость родителей поиском дополнительного заработка существенно сократила время их общения с детьми.

В семейном быту россиян остаются широко распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета родителей и старших поколений в семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения и взаимоотношений в семье. Недостаточна педагогическая культура родителей. Остаются высокими показатели социального сиротства, числа семей, пренебрегающих своим родительским долгом.

Ежегодно около 200 тысяч дел на родителей, не исполняющих свои обязанности, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 250 тысяч родителей попадают в сферу внимания органов внутренних дел. Остается острой проблема детей, оказавшихся вне образования. Практически не снижается число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Актуальность

Семья - тот институт, который обеспечивает ребенка необходимым минимумом общения, без которого он никогда не мог бы стать человеком и личностью.

Семья - это определенный морально-психологический климат, для ребенка - это первая школа отношений с людьми.

Общение в семье становится образцом для ребенка.

Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи.

Однако далеко не всегда семья выполняет жизненно важные функции для развития и социального становления ребенка. Такие семьи объединяются понятием «неблагополучная семья» .

- семьи с низким материальным достатком;

- семьи, ведущие асоциальный образ жизни;

- семьи, в которых нарушены детско-родительские отношения (т.е. имеют место конфликты, насилие, отчуждение, безразличие и т.п.).

Понятие семейное неблагополучие охватывает различные негативные характеристики семьи, проблемные внутрисемейные отношения, конфликтные отношения членов семьи с внешними социальными институтами.

Семья играет большое значение в приобретении ребенком жизненного опыта. То, как человек будет строить свою жизнь, какую создаст семью, во многом зависит от того, какой опыт взаимоотношений он получил в детстве от родителей. Ведь именно в семье ребенок получает первые представления о нормах и правилах поведения, видит первые образцы отношения взрослых к окружающим людям и себе самому. От модели материнского поведения в семье зависит то, каким образом будет строить взаимоотношения в своей семье девочка, а от модели отцовского поведения - каким отцом и мужем станет впоследствии мальчик. Сама атмосфера семьи воздействует на психику ребенка, его эмоциональное состояние. Можно сказать, что любовь родителей друг к другу и к ребенку является известной гарантией психологического благополучия ребенка.

Предпосылками семейного неблагополучия являются:

трудные материально- бытовые условия жизни семьи,

плохое состояние здоровья членов семьи,

пьянство родителей,

их низкий культурно- образовательный уровень и многое другое.

Каждый из этих признаков имеет специфику воздействия на процесс формирования личности ребенка.

Долгие годы в нашей стране теоретически и практически утверждался приоритет общественного (обеспечиваемого государством) воспитания над семейным. Поэтому многие родители считали и продолжают считать, что главная их задача - обеспечить содержание ребенка в семье, создать ему условия жизнедеятельности, а его воспитание - дело школы и других учебно - воспитательных учреждений.

Если родители не формируют в детях (в первую очередь с помощью собственного примера) доброжелательного, сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок растет жестоким, черствым, агрессивным.

И задача классного руководителя в данном случае, переубедить родителей, считающих, что именно школа, и только она должна заниматься воспитанием их детей, сформировать у родителей данной категории правильное понимание своей роли в воспитании собственного ребенка и обеспечить взаимосвязь школы и семьи.

Семья выступает как основа чувства безопасности. Ребенку младшего школьного возраста необходимо чувствовать, что у него есть родители, которые всегда придут ему на помощь. Родители, которые всегда будут защитой для ребёнка.

Возвращаясь к проблеме неблагополучия в семье, необходимо отметить, что ослабление или даже разрыв семейных связей между детьми и родителями также вызывают:

Сверхзанятость родителей;

Конфликтная ситуация в семье;

Пьянство родителей;

Случаи жестокого обращения с детьми (физического, психического, сексуального насилия);

Отсутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы;

Типичные ошибки родителей в воспитании детей;

Особенности подросткового возраста и др.

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного общения родителей (и, прежде всего, матери) с ребенком, теплоты и ласки по отношению к нему приводит его в состояние психической депривации.

А.С.Макаренко был одним из тех, кто попытался систематизировать представления о родительских позициях, он называл их «родительским авторитетом», и выделил несколько типов ложного родительского авторитета:

педантизма,

резонерства,

подкупа.

Родительская любовь может иметь различные отклонения, иногда принимает искаженные формы.

Кумир семьи, “Ужасный ребенок”, “Золушка”

Исходя из выше сказанного, назовем принципы семейного воспитания :

дети должны расти в атмосфере любви, доброжелательности и понимания

необходимо принимать ребенка таким, каков он есть, и способствовать развитию в нем лучшего;

воспитывая ребенка, надо учитывать его возраст, пол, индивидуальные особенности;

отношения с детьми должны строиться на основе глубокого уважения и высокой требовательности;

родители должны служить примером для подражания детей;

в основе всех видов жизнедеятельности ребенка, особенно младшего школьника, должна быть игра;

оптимизм и мажор,- главные движущие силы общения с детьми в семь е.

Эти принципы, а они могут быть расширены, являются своеобразной стратегией классного руководителя в работе с семьей. Проблемы, возникающие в семьях, классный руководитель решает, используя не только индивидуальное мастерство, искусство, интуицию и личное обаяние, но и теоретическую и практическую подготовку, а так же предыдущий опыт и

Особую тревогу вызывает продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами среди детей и подростков, а также рост числа связанных с этим преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.

В свете этих проблем выбранная нами тема является особенно актуальной .

Но рассматриваться данная тема будет, прежде всего, с учетом специфики класса, где основная часть семей является неблагополучной.

Классному руководителю приходится сталкиваться с различными типами семей. Но моя первоочередная задача в работе с семьей группы риска, это разрешение кризисных ситуаций, которые чаще всего встречаются в семьях, в которых не обеспечиваются условия для развития каждого члена семьи. Такая семья носит название «неблагополучная» или семья «группы риска».

Одним из приоритетных направлений деятельности моего класса является осуществление системы взаимодействия и сотрудничества с семьёй и всеми общественными структурами. Были определены наиболее актуальные проблемы взаимодействия школы и семьи:

Привлечение родителей к работе школы;

Организация совместной деятельности (участие в мероприятиях « Папа, мама, я - спортивная семья», « Конкурс чтецов», « Праздник весны» и т.п.) ;

Психолого-педагогическое просвещение родителей (Родительский всеобуч)

Единые требования семьи и школы к ребёнку - одно из условий правильного воспитания детей в семье. Таким образом, проанализировав ситуацию, сложившуюся в моём классе, я считаю необходимым проводить раннюю профилактику с семьями группы риска.

В современных социально - педагогических исследованиях выделяют несколько категорий неблагополучных семей :

конфликтная,

аморальная,

педагогически несостоятельная

асоциальная.

Конфликтная семья , наиболее распространенная в ряду неблагополучных, составляет 60% от общего числа. Конечно, в любой, даже вполне благополучной семье, может иметь место конфликт. Но в отличие от нее, конфликтная находится в таком состоянии перманентно, ссоры в ней не затухают, супруги постоянно пребывают в состоянии конфронтации, не видят из него выхода. Результатом постоянных скандалов становится постепенное разрушение семьи, утрата положительных эмоций, чувства ответственности друг за друга и детей. И в период своего зарождения, и в момент предельного состояния конфликт связан с затратой огромной психической энергии. « Крайними» в такой обстановке становятся дети.

В случаях, если грубость, ссоры, скандалы усугубляются пристрастием к алкоголю, превращаются в привычку, и со всем этим смиряются, и менять ни чего не хотят, такая семья из конфликтной трансформируется в аморальную . . Формы поведения и отношения в такой семье-самые резкие, негативные. Забыты (а может их, и не знали) все этические, моральные нормы поведения и отношений.

Педагогически несостоятельная семья : В таких семьях низкая общая культура сочетается с отсутствием педагогической, а главное, с нежеланием что-либо изменять и исправлять в самих себе. Постоянное игнорирование социально-педагогических требований приводит к полному расхождению таких семей с обществом, к конфронтации с ним. Дети вслед за родителями перестают соблюдать и социальные, и педагогические нормы. В начале это проявляется в отношении отдельных педагогов, затем школы, но постепенно приводит к отчуждению от мира взрослых в целом.

При организации работы с такими семьями будут использованы следующие принципы:

Принцип своевременности

предусматривает раннее выявление семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказались семьи и дети, а также факторов детской безнадзорности и социального сиротства.

Принцип гуманизма

выражает готовность сотрудников защищать права и интересы, невзирая на отклонения в образе жизни семьи.

Принцип индивидуального подхода

предполагает учет социальных, психологических, функциональных особенностей конкретной семьи и ее членов при выборе форм воздействия, а в дальнейшем и взаимодействия и реабилитации.

Принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи

настрой семьи на самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми, принятие решения обратиться за помощью к специалистам (психологу, наркологу), если необходимо.

Принцип интеграции усилий, комплексный подход

объединение усилий социальных служб, государственных учреждений и общественных организаций для наиболее эффективного содействия семье.

В своей работе я использую несколько направлений:

Прогностическое направление

1. Выявление семейных проблем в данном микросоциуме (классе).

2. Прогнозирование и проектирование процесса социального развития конкретного микросоциума (класса) и др.

Диагностическое направление

1. Посещение и изучение семьи, ее общественных связей, жизненного уклада, социального статуса, проблем и трудностей, выявление позитивных и негативных влияний.

2. Составление паспорта неблагополучной семьи, акта обследования условий жизни семьи.

Коррекционное направление

1. Организации семинаров, педсоветов по проблемам «трудности» для родителей.

2. Индивидуальная работа с родителями и детьми.

3. Консультации, коллективные беседы, диспуты.

Психолого - педагогическое направление

1. Психологические консультации для детей и родителей из неблагополучных семей.

2. Проведение социально-психологической экспертизы семьи и др.

Организаторское направление

1. Организация социально - педагогической деятельности родителей, их инициативы, творчества, участие родителей в жизнедеятельности классного общества.

2. Осуществление взаимодействия медицинских, образовательных, культурных, спортивных, правовых учреждений, общественных и правовых организаций в социально-педагогической работе и др.

Профилактическое направление

1. Введение контроля за посещаемостью уроков детьми из неблагополучных семей

2. Патронаж неблагополучных семей.

3. Составление и использование классным руководителем алгоритмов деятельности по профилактике и борьбе с негативными явлениями и др.

Ожидаемые результаты:

1. Своевременное выявление неблагополучных семей и оказание помощи.

2. Усовершенствование роли родителей в воспитании детей, формирование положительного отношения к ценностям семейного воспитания.

3. Повышение воспитательно - педагогического уровня родителей из неблагополучных семей.

4. Повышение эффективности работы школьной психолого-социальной службы.

5. Привлечение родителей к оказанию помощи школе и классу, сотрудничество с родителями.

6. Активизация доли населения в помощи неблагополучным семьям, снижение уровня отчужденности населения от проблем этой категории семей и детей.

Социальное партнерство в вопросах профилактики семейного неблагополучия способствует:

привлечению общественности к социально значимым проблемам;

расширению реабилитационного пространства;

актуализации решения проблем семейного неблагополучия, социального сиротства; совершенствованию содержания реабилитационной деятельности.

Данная работа включает взаимодействие узких специалистов, психолога, социального педагога, классных руководителей, родителей, а также системное взаимодействие школы с городскими внешними организациями и учреждениями.

Золотые правила общения с детьми - важный инструмент родительского воспитания .

Будущее детей в руках взрослых - пусть эти руки будут нежными, разумными и справедливыми.

Социально-педагогическая характеристика неблагополучной семьи 1. Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными институтами так как именно в семье формируется и развивается личность человека происходит овладение им социальными ролями необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. В последние годы резкие перемены в экономике политике и социальной сфере в России негативно отразились не только на материальной стороне семьи но и на взаимоотношениях между ее членами и прежде всего между...

Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3

ГЛАВА I. НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ................................................................................................…….5

1.1. Социально-педагогическая характеристика неблагополучной семьи

1.2. Классификация неблагополучных семей…………………………….9

1.3. Общие концепции работы социального педагога с неблагополучной семьей…………………………………………………………………………….15

2.1. Анализ работы социального педагога школы с неблагополучными семьями…………………………………………………………………………...26

2.2 Профилактическая и коррекционная работа социального педагога школы с неблагополучными семьями………………………………………….32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………...39

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………...41

ВВЕДЕНИЕ

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает семья. Однако в реальной жизни это не всегда и не всеми осознается с достаточной глубиной и ответственностью.

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье, формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни.

В последние годы резкие перемены в экономике, политике и социальной сфере в России негативно отразились не только на материальной стороне семьи, но и на взаимоотношениях между ее членами и, прежде всего между родителями - детьми. Возрос уровень семей, в которых падает ее педагогический потенциал, разрушается престиж семейных ценностей, увеличивается число разводов, рост преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Эти и другие признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о кризисности современного этапа ее развития и увеличении количества неблагополучных семейных союзов, особенно семей злоупотребляющих алкогольными напитками.

Актуальность этой темы состоим в том, что в современном обществе всё больше возрастает количество неблагополучных семей, которые сталкиваются с различными проблемами. Сегодня особенно актуальной становится социально-психологическая и педагогическая помощь специалистов социальной сферы, в частности социального педагога. Социальный педагог работает с разными неблагополучными семьями. Это семьи где ребёнок живёт в постоянный ссорах родителей, где родители пьяницы или наркоманы, хронически больные или инвалиды, семьи с нарушением детско-родительских отношений и другие. В современном обществе объектом социально-педагогической деятельности всё чаще становятся так же неполные семьи.

Это семьи, состоящие из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Вследствие отсутствия одного из родителей возникают материальные, бытовые проблемы и проблемы в воспитании ребёнка. Социальный педагог может оказать всестороннюю помощь такого рода семьям, оказавшимся в сложной ситуации, внести вклад в дело укрепления семьи.

Цель исследования: проанализировать социально педагогическую работу с неблагополучными семьями.

Объект: неблагополучная семья как социальный институт воспитания.

Предмет: деятельность социального педагога с неблагополучными семьями в общеобразовательном учреждении.

Задачи исследования:

1.Проанализировать педагогическую, психологическую и социологическую литературу по проблеме исследования.

2. Изучить социально-педагогическую характеристику неблагополучной семьи;

3. Привести классификацию неблагополучных семей;

4. Определить общие концепции работы социального педагога с неблагополучной семьей;

5. Провести анализ работы социального педагога школы с неблагополучными семьями;

6. Изучить профилактическую и коррекционную работу социального педагога школы с неблагополучными семьями.

Среди учёных, которые занимались изучением неблагополучный семьи можно назвать М.И. Буянова, М.А. Галагузову, Б.Н. Алмазова, В.В. Юстицкиса и других.

ГЛАВА I. НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Социально-педагогическая характеристика неблагополучной семьи

В последние годы резкие перемены в экономике, политике и социальной сфере в России негативно отразились не только на материальной стороне семьи, но и на взаимоотношениях между ее членами и прежде всего между родителями - детьми. Возрос уровень семей, в которых падает ее педагогический потенциал, разрушается престиж семейных ценностей, увеличивается число разводов, рост преступности в сфере семейно-бытовых отношений, повышается риск подверженности детей неврозам из-за неблагополучного психологического климата в семье. Эти и другие признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о кризисности современного этапа ее развития и увеличении количества неблагополучных семейных союзов.

В психологической, социологической, педагогической литературе существует достаточно много определений, понятий, названий неблагополучной семьи: проблемная, асоциальная, семья «группы риска», семья социального риска, социально-незащищенная семья и т. д. В законодательных актах и постановлениях существует только одно определение неблагополучной семьи. Это семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и нуждающаяся в государственной помощи и поддержке. Таким образом, сегодня в науке и практике довольно остро стоит вопрос разработки критериев и определения неблагополучной семьи.

В.М. Целуйко определяет такую семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания .

П.Д. Павленок считает, что неблагополучная семья - это не только семья, материальная жизнь которой далека от нормальной, но и семья, которая утратила веру в возможность изменения своей жизни в лучшую сторону и продолжает идти к полному краху. Неверие в собственные силы и отсутствие помощи со стороны формируют соответствующий образ жизни, который усваивают и дети .

Под неблагополучием, понимается его разные проявления: психическое (угрожают, подавляют, запугивают, разрушают психику, не понимают, навязывают свой образ жизни и т. д.), физическое (жестоко наказывают, избивают, не кормят, заставляют зарабатывать разными незаконными способами деньги, а потом их отбирают, насилуют, принуждают и т.д.), социальное (выгоняют из дома, бросают на произвол судьбы, продают квартиру, оставляя ребенка без крыши над головой, продают кому-то ребенка, забирают документы и шантажируют, заставляя делать то, что необходимо взрослым, и т.д.). Опыт работы специалистов, работающих в учреждениях социально-педагогической поддержки (приютах, детских домах, школах-интернатах, социальных гостиницах, центрах реабилитации и т. д.), показывает, что очень часто дети живут в семьях с целым комплексом проявлений неблагополучия, что делает их жизнь чрезвычайно тяжелой или даже невыносимой.

В разных источниках наряду с понятием неблагополучная семья» можно встретить такие: «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья» и др.

По мнению Т.И. Шульга асоциальная семья тип семьи, в которой существует некоторое отклонение от норм, не позволяющее ее определить как благополучную .

Таким образом, в научных исследованиях нет четкого определения семейного неблагополучия. Каждый автор, изучающий отклонение семьи, вкладывает свой смысл в определение семейного неблагополучия, поэтому во многих источниках данный термин трактуется с различных точек зрения.

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление. А последствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи можно отнести к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия) и разновидности таких семей довольно многообразны .

Исследователи, занимающиеся феноменом неблагополучия семей, выделяют в качестве распространенных три конкретных формы наблюдающегося в них благополучия: соперничество, мнимое сотрудничество и изоляция.

Соперничество проявляется в виде стремления двух или более членов семьи обеспечить себе главенствующее положение в доме. А первый взгляд, это - главенство в принятии решений: финансовых, хозяйственных, педагогических (касающихся воспитания детей), организационных и т.д. Известно, что проблема лидерства в семье особенно остро стоит в первые годы брака: муж и жена нередко ссорятся из-за того, кому из них быть главой семьи. Соперничество является свидетельством того, что настоящего главы в семье нет. Ребенок в такой семье растет с отсутствием традиционного разделения ролей в семье, где является нормой выяснение - кто в семье главный при каждом удобном случае. У ребенка формируется мнение, что конфликты в семье - это норма.

Мнимое сотрудничество - такая форма семейного неблагополучия тоже довольно распространена, хотя на внешнем, социальном уровне "прикрыта" кажущимися гармоничными отношениями супругов и других членов семьи. В такой семье у ребенка не формируется установка на сотрудничество с членами своей семьи, находить компромисс. Наоборот, он считает, что каждый должен поддерживать другого, пока это не идет в разрез его личным интересам .

Наряду с соперничеством и мнимым сотрудничеством довольно распространенной формой семейного неблагополучия является изоляция. относительно простой вариант подобной трудности в семье - психологическая изолированность кого-то в одного в семье от других, чаще всего это овдовевший родитель одного из супругов. Несмотря на то, что живет в доме своих детей, непосредственного участия в жизни семьи он не принимает: никто не интересуется им, его мнением и т.д. к нему просто привыкли, как к предмету интерьера и считают своим долгом только позаботиться о том, чтобы он был своевременно накормлен. Возможен вариант изоляции двух или более членов семьи.

Взаимоизолированными могут стать молодая и родительская семьи, проживающие под одной крышей. Подчас они и домашнее хозяйство ведут отдельно, как две семьи в коммунальной квартире. Разговоры вращаются, главным образом, вокруг бытовых проблем: чья очередь убирать в местах общего пользования, кому и сколько платить за коммунальные услуги и т.п. в такой семье ребенок наблюдает ситуацию эмоциональной, психологической, а под час и психологической изолированности членов семьи. У такого ребенка нет чувства привязанности к семье, он не знает, что такое переживание за другого члена семьи, если тот старый или больной.

Перечисленные формы не исчерпывают разновидности семейного неблагополучия. При этом каждый из взрослых сознательно или неосознанно стремится использовать детей в выгодной для себя функции. Дети, по мере взросления и осознания семейной ситуации, начинают играть со взрослыми в игры, правила которых были им навязаны. Особенно отчетливо непростое положение детей в семьях с теми или иными формами психологического неблагополучия проявляется в ролях, которые они вынуждены принимать на себя по инициативе взрослых. Какая бы ни была роль - положительная или отрицательная - она в равной мере негативно сказывается на формировании личности ребенка, что не замедлит отразиться на его самоощущении и на взаимоотношениях с окружающими не только в детском возрасте, но и во взрослом состоянии.

Кроме того, семейное неблагополучие - явление относительное и может носить временный характер. Часто вполне благополучная семья переходит в категорию либо явно, либо скрыто неблагополучных семей. Поэтому необходимо постоянно проводить работу по профилактике семейного неблагополучия .

1.2. Классификация неблагополучных семей

Кратко выделим виды неблагополучных семей. Отличительной особенностью семей с явной (внешней) формой неблагополучия является то, что формы этого типа семей имеют ярко выраженный характер, проявляющийся одновременно в нескольких сферах жизнедеятельности семьи (например, на социальном и материальном уровне), или же исключительно на уровне межличностных отношений, что приводит к неблагоприятному психологическому климату в семейной группе. Обычно в семье с явной формой неблагополучия ребенок испытывает физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей (недостаточная забота о нем, неправильный уход и питание, различные формы семейного насилия, игнорирование его душевного мира переживаний). Вследствие этих неблагоприятных внутрисемейных факторов у ребенка появляются чувство неадекватности, стыд за себя и родителей перед окружающими, страх и боль за свое настоящее и будущее. Среди внешне неблагополучных семей наиболее распространенными являются те, в которых один или несколько членов зависимы от употребления психоактивных веществ, алкоголя и наркотиков. Человек, страдающий от алкоголизма, наркомании, вовлекает в свое заболевание всех близких людей. Поэтому неслучайно специалисты стали обращать внимание не только на самого больного, но и на его семью, признав тем самым, что зависимость от алкоголя и наркотиков - семейное заболевание, семейная проблема.

1.2.1 Семьи с алкогольной зависимостью

Взрослые в такой семье, забыв о родительских обязанностях, целиком и полностью погружаются в "алкогольную субкультуру", что сопровождается потерей общественных и нравственных ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В конечном итоге семьи с химической зависимостью становятся социально и психически неблагополучными. Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при живых родителях.

Совместная жизнь с больным алкоголизмом приводит к серьезным психическим нарушениям у других членов семьи, комплекс которых обозначается специалистами термином - созависимость. Созависимость возникает в ответ на затянувшуюся стрессовую ситуацию в семье и приводит к страданиям всех членов семейной группы. Особенно в этом плане уязвимыми являются дети. отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика - все это приводит к тому, что царящая в доме дисгармония, ссоры и скандалы, непредсказуемость и отсутствие безопасности, а также отчужденное поведение родителей глубоко травмируют детскую душу, и последствия этого морально-психологического травмирования зачастую накладывают глубокий отпечаток на всю дальнейшую жизнь .

1.2.2 Конфликтные семьи

В таких семьях дети десоциализируются, влияние на детей проявляется не прямо через образцы аморального поведения, как это бывает в "алкогольных" семьях, а косвенно, вследствие хронически осложненных, фактически нездоровых отношений между супругами, которые характеризуются отсутствием взаимопонимания и взаимоуважения, нарастанием эмоционального отчуждения и преобладание конфликтного взаимодействия. Конфликтными союзами называются такие семьи, в которых постоянно имеются сферы, где сталкиваются интересы, намерения, желания всех членов семьи (супругов, детей, других родственников, проживающих совместно), порождая сильные и продолжительные отрицательные эмоциональные состояния, непрекращающуюся неприязнь супругов друг к другу. Конфликт - хроническое состояние такой семьи.

Независимо от того, является ли такая семья шумной, скандальной или тихой, где супружеские отношения отмечены полным отчуждением, она отрицательно влияет на формирование личности ребенка и может стать причиной различных асоциальных проявлений в виде отклоняющегося поведения. В конфликтных семьях часто отсутствует моральная, психологическая поддержка. Характерной особенностью конфликтных семей является также нарушение между ее членами общения. Как правило, за затяжными ссорами и неразрешенными конфликтами скрывается неумение общаться.

Своеобразным индикатором семейного благополучия или неблагополучия оказывается поведение ребенка. Корни неблагополучия в поведении детей разглядеть легко, если дети вырастают в семьях явно неблагополучных. Гораздо труднее сделать это применительно к "трудным детям" и подросткам, которые воспитывались в семьях вполне благополучных. И только пристальное внимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь ребенка, попавшего в "группу риска", позволяет выяснить, что благополучие было относительным. Внешне урегулированные отношения в семье зачастую являются своеобразным прикрытием царящего в них эмоционального отчуждения как на уровне супружеский, так и детско-родительских отношений. Дети нередко испытывают острый дефицит ласки, любви и внимания из-за служебной или личной занятости супругов.

Следствием такого семейного воспитания детей довольно часто становится ярко выраженный эгоизм, заносчивость, нетерпимость, трудности общения со сверстниками и взрослыми .

1.2.3 "Недоверчивая" семья

Характерная черта - повышенная недоверчивость к окружающим (соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам учреждений, с которыми представителям семьи приходится общаться). Члены семьи заведомо считают всех недоброжелательными или просто равнодушными, а их намерения по отношению к семье - враждебными. Такая позиция родителей формирует и у самого ребенка недоверчиво-враждебное отношение к другим. У него развиваются подозрительность, агрессивность, ему все труднее вступать в дружеские контакты со сверстниками.

Дети их подобных семей наиболее уязвимы для влияния антиобщественных групп, так как им близка психология этих групп: враждебность к окружающим, агрессивность. Поэтому с ними нелегко установить душевный контакт и завоевать их доверие, так как они заранее не верят в искренность и ждут подвоха.

1.2.4 "Легкомысленная" семья

Отличается беззаботным отношением к будущему, стремлением жить одним днем, не заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки будут иметь завтра. Члены такой семьи тяготеют к сиюминутным удовольствиям, планы на будущее, как правило, не определены. Если кто-то и выражает неудовлетворенность настоящим и желание жить иначе, он не задумывается об этом всерьез.

Дети в таких семьях вырастают слабовольными, неорганизованными, их тянет к примитивным развлечениям. Проступки они совершают чаще всего по причине бездумного отношения к жизни, отсутствия твердых принципов и несформированности волевых качеств.

1.2.5 "Хитрая" семья

В ней прежде всего ценят предприимчивость, удачливость и ловкость в достижении жизненных целей. Главным считается умение добиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате труда и времени. При этом, члены такой семьи порой легко переходят границы дозволенного. Законы и нравственные нормы членами таких семей нарушаются при каждом удобном случае. К таким качествам, как трудолюбие, терпение, настойчивость, отношение в подобной семье скептическое, даже пренебрежительное. В результате такого "воспитания" формируется установка: главное - не попадаться .

1.2.6 Семьи, ориентированные на успех ребенка

Возможная разновидность внутренне неблагополучной семьи - кажущиеся совершенно нормальными типичные семьи, где родители вроде бы уделяют детям достаточно внимания и придают им значение. Весь диапазон семейных взаимоотношений разворачивается в пространстве между возрастными и индивидуальными особенностями детей и предъявляемыми им со стороны родителей ожиданиями, которые, в конечном счете, формируют отношение ребенка к себе и окружению. Родители внушают детям стремление к достижениям, что часто сопровождается чрезмерной боязнью неудачи. Ребенок чувствует, что все его положительные связи с родителями зависят от его успехов, боится, что его будут любить, лишь пока он все делает хорошо. Эта установка даже не требует специальных формулировок: она так ясно выражается через повседневные действия, что ребенок постоянно находится в состоянии постоянного повышенного эмоционального напряжения только по причине ожидания вопроса о том, как обстоят его школьные (спортивные, музыкальные и т.п.) дела. Он заранее уверен, что его ждут "справедливые" упреки, назидания, а то и более того - серьезные наказания, если ему не удалось добиться ожидаемых успехов.

1.2.7 Псевдовзаимные и псевдораждебные семьи

Для описания нездоровых семейных отношений, которые носят скрытый, завуалированный характер, некоторые исследователи используют понятие гомеостаза, подразумевая под этим семейные узы, которые являются сдерживающими, обедненными, стереотипными и почти неразрушимыми. Наиболее известными являются две формы таких взаимоотношений - псевдовзаимность и псевдовраждебность. В обоих случаях речь идет о семьях, члены которых связаны между собой бесконечно повторяющимися стереотипами эмоциональных взаимореагирований и находятся в фиксированных позициях по отношению друг к другу, препятствующих личностному и психологическому отделению членов семьи. Псевдовзаимные семьи поощряют выражение только теплых, любящих, поддерживающих чувств, а враждебность, гнев, раздражение и другие негативные чувства всячески скрывают и подавляют. В псевдовраждебных семьях, наоборот, принято выражать лишь враждебные чувства, а нежные отвергать .

1.2.8 Семьи с десоциализирующим влиянием

Есть значительное число не осознающих свои проблемы семей, условия в которых, тем не менее, столь тяжелы, что они угрожают жизни и здоровью детей. Это, как правило, семьи с криминогенными факторами риска, где родители из-за своего антиобщественного или преступного образа жизни не создают элементарных условий для воспитания детей, допускается жесткое обращение с детьми, женщинами, имеет место вовлечение детей, подростков в преступную и антиобщественную деятельность.

С учетом достаточно большого количества причин, обусловливающих функциональную несостоятельность семьи, существуют весьма разнообразные подходы к типологии и классификации таких семей. В данной работе не будем подробно останавливаться на этом, охарактеризуем лишь семьи с прямым и косвенным десоциализирующим поведением.

Семьи с прямым десоциализирующим поведением демонстрируют асоциальное поведение и антиобщественные ориентации, выступая, таким образом, институтами десоциализации. К ним можно отнести криминально-аморальные семьи, в которых преобладают криминальные факторы риска, и аморально-асоциальные семьи, которые характеризуются антиобщественными установками и ориентациями.

Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием испытывают затруднения социально-психологического и психолого-педагогического характера, выражающиеся в нарушениях супружеских и детско-родительских отношений, это так называемые конфликтные и педагогически-несостоятельные семьи, которые чаще в силу психологических причин утрачивают свое влияние на детей.

Можно также отметить криминально-аморальные, асоциально-аморальные и т.п. семьи, несущие обществу фактор неблагополучия .

1.3. Общие концепции работы социального педагога с неблагополучной семьей

Согласно А.В. Мудрик, социальный педагог это педагог, исследующий социальное воспитание в контексте социализации, т.е. воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в организациях специально созданных для этого, так и в организациях, для которых воспитание не является основной функцией (например, предприятия) .

Цель его работы

Он проводит социальную диагностику семей, составляет программу помощи семье, просвещает родителей в вопросах воспитания детей.

Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится по возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, обеспечить превентивную профилактику различного рода негативных явлений (социального, физического, социального и т. п. плана). Социальный педагог не ждет, когда к нему обратятся за помощью. В этической форме он сам «выходит» на контакт с семьей.

Объектом воздействия социального педагога могут быть ребенок в семье, взрослые члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив.

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных составляющих социально педагогической помощи: образовательную, психологическую и посредническую.

Образовательная составляющая включает в себя два направления деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании.

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей.

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с родителями путем их консультирования, а так же с ребенком посредством создания специальных воспитательных ситуаций для решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного потенциала.

Психологическая составляющая социально педагогической помощи включает в себя 2 компонента: социально психологическую поддержку и коррекцию.

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в период кратковременного кризиса.

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда в семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно психического и физического состояния. До недавнего времени этому явлению не уделялось должного внимания. К такому виду насилия относится запугивание, оскорбление ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия.

Посреднический компонент социально педагогической помощи включает в себя три составляющие: помощь в организации, координации и информирование.

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, включающую в себя: организацию выставок продаж поношенных вещей, благотворительных аукционов; клубов по интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, курсов по ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха и др.

Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка.

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно-брачного, трудового, гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, так и проблем, которые существуют внутри семьи .

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основных ролях:

Советник - информирует семью о важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей.

Консультант консультирует по вопросам семейного законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в семье; информирует о существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняет родителям способы создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье.

Защитник защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого отношения родителей к детям.

Формы социально педагогической помощи семье. Одна из форм работы социального педагога с семьей - социальный патронаж, представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно реабилитационными целями, позволяющая установить и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь .

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях. Что позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверхности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: принципа самоопределения семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому следует находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях.

Патронаж может проводиться со следующими целями:

- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование сложившихся проблемных ситуаций;

- контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения родителями рекомендаций и пр.;

- адаптационно реабилитационные: оказание конкретной образовательной, посреднической, психологической помощи.

Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой- то мере дисциплинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и противодействовать возникающим кризисным ситуациям.

Наряду с патронажем, занимающим важное место в деятельности социального педагога, следует выделить консультационные беседы как одну из форм работы с семьей. Консультирование, по определению, предназначено в основном для оказания помощи практически здоровым людям, испытывающим затруднения при решении жизненных задач.

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать наиболее распространенные приемы консультирования: эмоциональное заражение, внушение, убеждение, художественные аналогии, мини тренинги и пр.

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут применяться групповые методы работы с семьей (семьями) тренинги.

Социально психологический тренинг определяется как область практической психологии, ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении.

Групповые методы работы дают возможность родителям обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение в группе. Кроме того, возможность принимать на себя роль лидера при обмене информацией развивает активность и уверенность родителей .

Еще одна форма работы социального педагога с семьей - социально педагогический мониторинг семьи это научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа социально педагогической информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических решений.

Основные принципы мониторинга: полнота, достоверность, системность информации; оперативность получения сведений и их систематическая актуализация; сопоставимость получаемых данных, которая обеспечивается единством избранных позиций при сборе и анализе информации; сочетание обобщающих и дифференцированных оценок и выводов.

Сущность социально педагогического мониторинга семьи состоит в комплексном использовании всех источников данных о процессах и событиях семейной жизни, как носящих естественный характер (информация, предлагаемая членами семьи по собственной инициативе; непосредственное и опосредованное наблюдение, сочинения и графические работы детей о семье и т. д.), так и полученных в ходе специально организованного исследования (опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, биографический метод, психологические методики на выявление показателей внутрисемейных отношений и т. д.)

Важную роль в осуществлении социально педагогического мониторинга играет умение социального педагога систематизировать сбор информации и полученные результаты. Способов систематизации может быть несколько. Рассмотрим один из них.

Поскольку семья это сложная система, социальный педагог принимает во внимание подсистемы внутри семьи, отношения между индивидами и подсистемами.

Родительская подсистема (мать - отец). Социальный педагог концентрирует внимание на взаимодействии брачной пары в качестве родителей ребенка (детей), принятые в семье нормы взаимоотношений: мать дети, отец дети, стиль родительского отношения.

Воспитательный потенциал семьи во многом определяется содержанием и характером функционирования родительской подсистемы. Ошибки, которые допускают родители, их искаженные ценностные установки, противоречия в системах требований и влияние семьи на ребенка.

Подсистема «братья - сестры». Социальный педагог концентрирует внимание на отношениях детей, особенностях социальной роли каждым ребенком, установившемся в семье разделении обязанностей между братьями сестрами .

Отношения между детьми в семье незаменимый опыт общения и взаимодействия длительного характера, когда обязательны распределение обязанностей, терпимость, умение разрешать и предупреждать конфликты, делить проявляемую по отношению к ним заботу и внимание взрослых, и многое другое. Для большинства детей данные отношения на длительный период приобретают характер наиболее значимых. Однако здесь скрыт значительный потенциал десоциализирующего влияния (отношения подчинения, «семейная дедовщина». Моральное и психологическое насилие, конкурентное противостояние и многое другое).

Подсистема «родители - дети». Социальный педагог стремится определить специфические черты взаимодействия между родителями и детьми, границы власти, свободы и ответственности, ставшие нормой.

Социально педагогическая деятельность с семьей будет эффективна, если она будет основана на комплексном подходе. Он предполагает изучение и использование данных демографии (изучение рождаемости), социологии и социальной психологии (исследование и анализ удовлетворенности браком и семейными отношениями, причин семейных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); права; экономики (бюджет семьи); этнографии (быт, культурные особенности); истории и философии (исторические формы семьи, брака, проблемы семейного счастья, долга); религии.

Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей:

1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семей за помощью

2 этап: первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи

3 этап: знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка их условий жизни

4 этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, вывод

5 этап: изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, ценностных ориентаций

6 этап: изучение личностных особенностей членов семьи

7 этап: составле6ние карты семьи

8 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.)

9 этап: составление программы работы с неблагополучной семьей

10 этап: текущие и контрольные посещения семьи

11 этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьей .

Изучив исследования Мудрика А. В. и Галагузовой М. А. по вопросам социально педагогической помощи различным типам семей и проанализировав алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей, разработаны Гончаровой Т., мы выделили следующие этапы работы социального педагога с неблагополучной семьей, реализуемые непосредственно через школу и представили в виде схемы:

Выводы по главе I

Таким образом, в современной психолого-педагогической литературе приводятся различные определения и типологии неблагополучной семьи.

Неблагополучные семья - это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какойлибо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и малорезультативно.

Неблагополучная семья это семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов.

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи В.М. Целуйко условно разделил на две большие группы. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия - так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности - неполные).

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей.

Выделяют следующие виды неблагополучной семьи: семьи с алкогольной зависимостью, конфликтные семьи, «недоверчивая» семья, «легкомысленная» семья, «хитрая» семья, семьи, ориентированные на успех ребенка, псевдовзаимные и псевдораждебные семьи, семьи с десоциализирующим влиянием.

Согласно А.В. Мудрик, социальный педагог это педагог, исследующий социальное воспитание в контексте социализации, т.е. воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в организациях специально созданных для этого, так и в организациях, для которых воспитание не является основной функцией (например, предприятия)

Цель его работы создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его жизненном пространстве. Социальный педагог выступает посредником между ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также в роли наставника при непосредственном общении с ребёнком или его окружением.

ГЛАВА II. ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ

2.1. Анализ работы социального педагога школы с неблагополучными семьями

На базе МОУ СОШ №17 г. Тобольска нами было проведено исследование с целью изучения специфики работы социального педагога с неблагополучными семьями. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с алкогольной зависимостью, т.е. социально неблагополучные семьи являются непосредственными объектами социального педагога школы.

В работе были использованы следующие методы исследования: беседа с детьми из неблагополучных семей (см. приложение), анализ документации, беседа с социальным педагогом школы.

Целью беседы с учащимися было выяснить взаимоотношение в семье.

Нами было опрошено 7 человек, в ходе анализа беседы мы выявили следующее.

На вопрос, ходите ли Вы с родителями на прогулки или в театр, дети отвечали отрицательно.

Так же мы установили, что родители практически не помогают детям в выполнении домашнего задания.

На вопрос, запрещают ли родители гулять Вам до позднего вечера, практически все ответили положительно.

Мы установили, что социальным педагогом в школе проводятся мероприятия и различные беседы с детьми и их родителями на тему успеваемости и взаимоотношений в семье и классе. Так же проводится индивидуальная социально-педагогическая работа с детьми из неблагополучных семей.

Для определения функций и обязанностей социального педагога школы в МОУ СОШ №17 нами была изучена и проанализирована документация данного учреждения (должностная инструкция, планы работ социального педагога школы, Положение «О социально-педагогической работе с неблагополучными семьями », и др.)

Так, согласно должностным инструкциям, обязанности социального педагога состоят в следующем:

1. Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию развитию и социальной защите личности в ОУ и по месту жительства.

2. Контролирует все участки по охране прав детей в микрорайоне школы.

3. Выявляет родителей из числа неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете, в отношении которых следует ставить вопрос о лишении родительских прав.

4. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.

5. Привлекает к работе по охране прав детей классных руководителей, родительский комитет, если считает это необходимым.

6.Взаимодействует со специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями по оказанию помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.

Должностная инструкция социального педагога определяет перечень следующих функций:

1.Организация социальной помощи и поддержки обучающихся.

2.Создание социально комфортной обстановки и безопасности обучающихся.

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся.

В течение учебного года проводилось:

5.Выявление случаев жестокого обращения с детьми.

В течение учебного года было проведено 46 посещений семей, находящихся в социально-опасном положении, проведено 4 заседания Совета профилактики, проведены индивидуальные беседы социальным педагогом; индивидуально-коррекционные занятия педагогом-психологом.

Разделение семей по причинам неблагополучия относительно, так как одна причина неразрывно связана с другой. Например, в семье, где злоупотребляют алкоголем, почти всегда наблюдаются конфликтные отношения между родителями и детьми, кроме того, такие семьи, как правило, имеют нестабильное финансовое положение, являются малообеспеченными.

Логично сделать вывод: причин семейного неблагополучия может быть несколько, и они взаимосвязаны между собой. Однако одна из них играет ведущую роль, другая - второстепенную. А выбор форм и методов воздействия на семью зависит от ведущей причины семейного неблагополучия.

Работа с неблагополучной семьей проводиться по следующим этапам:

1-й этап. Установление контакта, налаживание доверительных отношений с родителями, положительных основ для дальнейшего сотрудничества.

Средства:

Беседа, установление сроков следующей встречи (приглашаются родители в школу);

Посещение на дому, знакомство с родителями, родственниками, ближайшим социальным окружением семьи.

Если родители идут на контакт с психологом и социальным педагогом, можно переходить ко 2-му этапу взаимодействия с семьей. Если контакт не установлен, то воздействие на семью могут оказывать органы милиции, отдел по охране прав детства управления образования и др.

2-й этап. Изучение семьи.

1) Социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи. Изучение микроклимата в семье, стилей воспитания. Уточнение информации о родителях, их социальном статусе, о других ближайших родственниках несовершеннолетнего. Материальное обеспечение и жилищно-бытовые условия. Изучение взаимоотношений между взрослыми в семье. Знание и применение методов и приемов воспитательного воздействия.

2) Диагностика причин семейного неблагополучия.

Средства:

Посещения на дому, акты обследования жилищно-бытовых условий, консультации, беседы, анкетирование, анализ информации о семье из документации, опрос;

Использование методов психологической диагностики (тесты, проективные методики и т.д.).

3-й этап. Обработка результатов социально-педагогической и психологической диагностики. Подведение итогов. Установление ведущей причины семейного неблагополучия.

4-й этап. Выбор форм и методов работы в зависимости от ведущей причины неблагополучия и путей их реализации.

1) Семья, где родители злоупотребляют алкоголем

1) Конфликтная семья, требующая коррекции внутрисемейных отношений.

3) Семья, где родители часто болеют, страдают хроническими заболеваниями. В такой семье ребенок испытывает недостаток в общении с родителями, которые нуждаются в помощи и поддержке со стороны педагогов, общественности, социума.

5) Малообеспеченная семья: индивидуальные беседы, консультации, посещения на дому.

6) Воспитание детей ближайшими родственниками (бабушка, дедушка, дядя, тётя). Приемлемы следующие формы и методы работы: индивидуальные беседы, консультации, как с психологом, так и с другими специалистами, посещения на дому, тренинги, психологические игры, планирование совместной деятельности.

5-й этап. Наблюдение за семьей. Отслеживание динамики развития детско-родительских отношений. Изучение психологического микроклимата в семье.

6-й этап. Подведение итогов психолого-педагогического взаимодействия с неблагополучной семьёй.

Методическая работа:

1. Изучение новинок методической литературы по вопросам коррекционной работы с неблагополучной семьёй.

2. Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта работы по взаимодействию с семьёй.

3. Подготовка программно-методического обеспечения для осуществления работы по сопровождению семьи: памятки, рекомендации, выработка алгоритмов деятельности.

Также в работе с неблагополучными семьями используются такие психолого-педагогические методы как: метод «поиска ресурсов», метод «выстраивания будущего», «прошлых воспоминаний». Основные вопросы, на которые мы ориентируем родителей следующие: «Что будет с Вашей семьёй через год?.. А через пять лет?», «Что в Вас самих может помочь Вам изменить жизнь к лучшему?», «Кто из Вашего ближайшего окружения может изменить Вашу жизнь к лучшему?», «Как наладить быт детей и поддерживать положительный микроклимат в семье?».

2.2 Профилактическая и коррекционная работа социального педагога школы с неблагополучными семьями

Неблагополучная семья - это семья, в которой условия проживания детей далеки от нормальных, которая утратила всякую веру и желания в самоисцеление и продолжает деградировать.

Чтобы работать с неблагополучной семьей, убедительно вести с ними диалог, необходимо знать типы и проблемы семей, на основе которых классифицируются неблагополучные семьи, какая это семья конфликтная или аморальная семья, педагогически несостоятельная или асоциальная семья. Необходимо помнить о том, что любой тип семейной дезорганизации приводит к возникновению психотравмирующих ситуаций для ребенка и формирует личностные и поведенческие отклонения у детей. В работе социального педагога важно определить тип семейного неблагополучия, выяснить характер отрицательных свойств семьи, установить причинно-следственные связи между конкретными нарушениями в семье и нарушениями поведения ребенка. Это можно сделать с помощью метода наблюдения, посещение семьи на дому, сбор информации о семье путем взаимодействия с детской поликлиникой, участковыми уполномоченными, создание единой базы данных о семьях, заполнения социального паспорта семьи. Так же педагог должен планировать работу с семьей на основе индивидуального подхода, возможно вместе с членами семьи. Здесь необходимо установить контакт с членами семьи, пробудить к себе доверие, определить пути вывода семьи из сложной ситуации, кого полезно привлечь к разрешению семейных проблем, каким может быть «вмешательство» в семью, кто и каким образом может помочь семье в первоочередном порядке, выявить собственные ресурсы семьи, стимулировать к самопомощи. План должен иметь четкую перспективу, включать краткосрочные и долгосрочные задачи. Большое значение имеют краткосрочные задачи, позволяющие демонстрировать способность семьи к достижению положительных результатов. Реализовать намеченный план можно с помощью привлечения специалистов, способных помочь в разрешении тех проблем, которые семья не может решить самостоятельно. Возможны такие варианты помощи семье как:

Помощь в решении медико-социальных проблем членов семьи, например побуждение родителей к лечению от алкоголизма, наркомании, соматических заболеваний и содействие в его организации, оздоровление детей;

Содействие родителям в восстановлении социального статуса, трудоустройство, помощь в профессиональном самоопределении, укрепление родительского статуса;